Die Portierung von Maniac Mansion für das Nintendo Entertainment System (NES) zählt zu den kuriosesten Kapiteln in der Videospiel-Geschichte. Lucasfilm Games (ab 1990 LucasArts) wandelte sein kultiges Point-&-Click-Adventure aus dem Jahr 1987 auf die 8-Bit-Konsole um – ein Projekt, das dank knallharter Nintendo-Richtlinien und eingreifender Zensur zu einer wahren Odyssee wurde. In diesem Artikel beleuchten wir, wie Lucasfilm Games und der Kooperationspartner Realtime Associates das Original adaptierten, welche „guten Sitten“ das Spiel erfüllen musste und welche legendären Inhalte (zum Beispiel der Mikrowellen-Hamster) zunächst enthalten waren – sowie die Reaktionen darauf. Douglas Crockford, der damals als Projektleiter einsprang, liefert dabei reichlich Einblicke.

Portierung und Zusammenarbeit

Eigentlich war Maniac Mansion 1987 für Heimcomputer wie den Commodore 64 und Apple II erschienen. Für neue Märkte musste das Abenteuer auf Konsolen umgesetzt werden – eine gängige Praxis, um höhere Verkaufszahlen zu erzielen. Die erste NES-Fassung kam 1988 in Japan (von Jaleco exklusiv entwickelt und veröffentlicht) im knuffigen „Super-Deformed“-Stil mit Standbildgrafiken und einem Passwort-System anstelle des Batteriepuffers. Für den Westen zog Lucasfilm Games selbst die Zügel an: Im September 1990 veröffentlichte Jaleco USA die ersten US- und später europäischen Ausgaben. Lucasfilm Games arbeitet dabei eng mit dem erfahrenen Konsolen-Entwickler Realtime Associates zusammen (gegründet von Dave Warhol, der auch an der Originalmusik beteiligt war). Douglas Crockford, damals Technologiemanager bei LucasArts, spritzte Elan ins Projekt – das Management war überlastet, und Crockford meldete sich freiwillig als Verantwortlicher für den Abschluss der Portierung. Er führte das Team, das den SCUMM-Adventure-Engine-Code stark anpassen musste („NES SCUMM“ für den 8-Bit-CHIP), und beaufsichtigte den kompletten Grafik- und Interface-Neuentwurf: Die Pixelmännchen und Hintergründe wurden von Grund auf neu gezeichnet, Bildschirme umsortiert, Scroll-Bereiche implementiert und sogar eine Speicherbatterie eingebaut – ein Novum, denn die japanische Fassung setzte nur auf ein langes Passwort. Unter den Entwicklern waren auch junge Talente: So erhielt Tim Schafer (der spätere Star-Designer) seine ersten Berufskredits als „Playtester“ des NES-Ports. Während der Umstellungsarbeit blieb das Grundgerüst der Geschichte erhalten, doch für die Nintendo-Konsole wurde das Abenteuer mit neuen Features (z.B. CD-Player für jeden Charakter und einen Soundtrack) aufpoliert und gleichzeitig massiv auf Spielbarkeit getestet.

Strenge Nintendo-Standards

Das Problem: Nintendo of America stand damals für familienfreundliche Unterhaltung – scharfe Richtlinien („NES Game Standards Policy“) verboten sexuell anzügliche Inhalte und forderten, übertriebene Gewalt zu zähmen. Beispiel: Schon der Begriff „kill“ galt als Tabu. So beriet der Jaleco-Präsident und Ex-Nintendo-Manager Howie Rubin die Entwickler, dass im NES-Kontext das schlimmste Schimpfwort „kill“ sei. Tatsächlich musste das fies gemeinte Arcade-Spiel „KILL THRILL“ im Herren-Wohnzimmer umgetauft werden. Zunächst schlugen die Entwickler humorvoll „MUFF DIVER“ vor, doch die Nintendo-Standards untersagten auch indirekte sexuelle Anspielungen – schließlich entschied man sich für „TUNA DIVER“.

Ebenso wurden alle Kraftausdrücke entschärft: Aus einem Musikraum-Titel wie „Disco Sucks!“ wurde gestrichen, und Sätze wie „The meteor is going to be pissed“ aus dem Originaltext wurden zu „… going to be maaaad!“. Neben diesen augenscheinlichen Beispielen gab es zahllose Kleinständerungen. Ein Graffito im Duschraum (im Original „For a good time, EDNA 3444“) wich der harmlosen Telefonerinnerung „Call Edna 3444“, weil man nicht vermitteln durfte, »gute Zeiten« riefen zu. Sogar die Blaupausen der Handlung wurden zensiert: Dr. Freds Horror-Dialog „pretty brains sucked out“ wurde auf „pretty brains removed“ abgemildert. Ein „Disco Sucks“-Plakat verschwand freiwillig, medizinische Zeichnungen wurden entschärft („Chewy Caramel Center“ wurde zu „Pretty Brains“), und Eds erschütternder Monolog über Leichen im Keller („…carrying those bodies to the basement…“) wurde zu „He hasn’t slept in 5 years“ umgedeutet. Auch die sexy Elemente mussten weichen: Ein Badeanzug-Kalender und ein Mumien-Poster in Cousin Teds Raum sowie eine nackte Skulptur auf dem Flur verschwanden komplett. Sogar der Credits-Text wurde zensiert – das Wort „NES SCUMM“ sollte man im Abspann nicht sehen und wurde gestrichen.

Diese vielen Anpassungen zeugen davon, wie kompromisslos Nintendo vorging. Crockford fasste später zusammen, dass man sich in einem Regelwerk wiederfand, das Sexuelles und extreme Gewalt verbot, obwohl sich die Schuss- und Kampf-Mechaniken anderer NES-Spiele damit teils offen rühmten. Jeder Hinweis auf Abtreibung, Blut oder Obszönität galt als „gefährlich“. Unter diesem Druck umschiffte das Team heikle Stellen so gut es ging: Manche Dialoge wurden komplett umformuliert, manche Objekte ausgeblendet (etwa ein Studentenausweis von Nurse Edna) und andere Fakten verändert, ohne den Spielverlauf selbst zu ruinieren. Zelda-ähnliche Längen erlaubten die Zensoren nicht – wer man den Zwängen nicht gehorchte, würde beim Einreichungsprozess keine Freigabe bekommen.

Der kontroverse Mikrowellen-Hamster

Am kuriosesten ist bis heute der „Hamster im Mikrowellen“-Vorfall. Im Originalabenteuer konnten die verrückten Kinder von Dr. Fred den Hamster von Cousin Ed in die Mikrowelle stecken und sich darüber freuen, dass er explodierte. Erstaunlich: Diese makabre Spielerei blieb in der ersten NES-Fassung überraschend drin. Nintendo hatte das offenbar zunächst übersehen. Crockford erinnert sich: „They didn’t object to the nasty stuff that happens to the hamster; Ron suggested that it was just violence.“ Anders als bei den vielen verbalen Tabus fiel das Tieropfer also durch das Raster – offensichtlich schien Gewalt gegen Tiere weniger problematisch als sexuelle Andeutungen.

Doch dieser „Fehler“ wurde später bereinigt. Laut Zeitzeugen und Entwickleraussagen blieb das Hamster-Feature in der ersten US-Cartridge erhalten, bis Nintendo es als problematisch einstufte. Tatsächlich musste Jaleco nach der ersten Produktionswelle nachgeben und die Mikrowellen-Funktion in allen folgenden Versionen entfernen. Wer heute eine europäische („PAL“) Ausgabe von Maniac Mansion anschaut, findet diesen makabren Spaß nicht mehr – stattdessen reagieren die Charaktere nur noch ablehnend oder mit Kommentaren wie „No way, man, those things are just loaded with cholesterol!“ Der Hamster-Skandal ging als typischer Nintendo-Widerspruch in die Geschichte ein: Einerseits lobte der Konzern seine familienfreundliche Linie, andererseits übersah man im Einzelfall bizarre Inhalte.

Erstauflage vs. Neuauflage

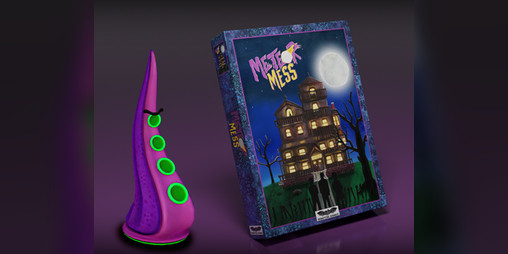

Wer sich heute ein US-Modul von 1990 besorgt, hält die „Original“-Version in Händen – mitsamt Hamsterlogik und aufpolierten Grafiken. Jede spätere Auflage (etwa die 1992er-EU-Fassung) war dann schon entschärft: Neben dem Hamster entfielen anstößige Bilder und Dialoge ganz, wodurch einige Textzeilen modifiziert wirken. Technisch blieb im Kern aber alles gleich: Das Spiel verwendete nach wie vor das umgebaute SCUMM-Adventure, das auf dem NES-System lief, und behielt Elemente wie den Passwortspeicher bei. Einzig Kleinigkeiten, wie etwa der Werbetexthinweis „NES SCUMM System“ im Abspann, wurden gestrichen. Spätere Sammler-Editionen (etwa die Retroliebhaber-Neuauflage von Limited Run) basieren auf dieser zensierten Fassung.

Douglas Crockford als Projektleiter

Die zentrale Figur dieses Abenteuers hinter den Kulissen war Douglas Crockford. In den offiziellen Quellen tritt er als „managing producer“ der NES-Version auf. Crockford sprang in die Bresche, als LucasArts eigentlich keine Ressourcen mehr übrig hatte, und brachte das knifflige Projekt doch noch ins Ziel. Er erstellte Listen mit potenziell kritischen Inhalten und schickte sie an Nintendo – bis die Zensoren ihren Stempel gaben. Unter seiner Leitung wurden Dialoge geändert, Bilder getilgt und sogar alternatives Vokabular erfunden (etwa den berühmten „Tuna Diver“). Trotz all der Abstriche versuchte Crockford, den Humor zu retten: So verblieb etwa Ednas Telefon-Kalauer im Spiel, wenn auch in entschärfter Form. In späteren Interviews und Berichten (darunter sein eigener „Expurgation“-Artikel und ein Gespräch mit Fans) erinnerte er sich augenzwinkernd an diese Zensur-Schlacht: Er fand etwa ironisch, dass bei all den Textänderungen gerade das explizite Mord-Feature an dem Hamster nicht auffiel, während ein vielleicht weitaus schwerwiegenderes Wort wie „SCUMM“ im Firmenkontext ohnedies missliebig war. Crockford wird jedenfalls oft mitverantwortlich gemacht dafür, dass es die NES-Fassung überhaupt gab – und dass sie trotz aller Auflagen noch ein eingängiges, liebevoll gestaltetes Abenteuer blieb.

Maniac Mansion auf dem NES gilt heute als Beispiel dafür, wie streng Nintendos frühe Zensurbehörde agierte. Für Fans ist der Spielspaß trotzdem unvergessen, nicht zuletzt wegen dieser verschlüsselten Anekdoten. In retrospektiven Berichten und Interviews (wie auf Douglas Crockfords Website oder LucasArts-Fanportalen) ranken sich noch Legenden um jede verbliebene Anspielung und jede entfernte Szene. Klar ist jedenfalls: Ohne Crockfords beherztes Krisenmanagement und den unübersehbaren Aufdruck „Altersempfehlung: 12+“ auf dem Modul wäre das Maniac Mansion-Experiment für Nintendo kaum denkbar gewesen.

- Douglas Crockford, The Expurgation of Maniac Mansion (crockford.com, 2019)

- Douglas Crockford im Interview (mixnmojo.com, LucasArts-Fansite, 2004)

- „Maniac Mansion: The Liner Notes – Developing the NES version“ (mixnmojo.com, Fachartikel)

- Wikipedia: Maniac Mansion (NES-Version, engl.)

- The Cutting Room Floor: Maniac Mansion (NES, USA) – Regional Differences

Letzte Aktualisierung am 5.02.2026 / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API. Alle hier angezeigten Preise und Verfügbarkeiten gelten zum angegebenen Zeitpunkt der Einbindung und können sich jederzeit ändern. Der Preis und die Verfügbarkeit, die zum Kaufzeitpunkt auf Amazon.de angezeigt werden, sind maßgeblich. Als Amazon-Partner verdienen wir an qualifizierten Verkäufen.